Se il ventennio fascista è a tutti ben noto nelle

sue linee essenziali e nelle tragiche conclusioni a cui condusse il Paese, le

sue origini continuano a restare poco chiare e sospese tra due estremi. Da un

lato l'idea, creata dal regime, di una rivoluzione nazionale che tra il 1919 e

il 1921 volle travolgere la vecchia Italia liberale e difendere il paese dal

pericolo "rosso". Dall'altra la vulgata, diffusa nell'ultimo mezzo secolo, di un

manipolo di violenti squadristi che al soldo di industriali e agrari posero fine

al cammino democratico del popolo.

"Il fascismo - scrisse Gobetti - è il

legittimo erede della democrazia italiana, eternamente ministeriale e

conciliante, paurosa delle libere iniziative popolari, oligarchica, parassitaria

e paternalistica." Ma questa ormai classica definizione si addice più che altro

al fascismo maturo, ormai giunto al potere. Negli anni della conquista il

movimento delle camice nere era tutt'altra cosa. Meno "ministeriale e

conciliante", il fascismo delle origini interpretò tra mille contraddizioni la

rivoluzione e l'ordine, il progresso e la reazione, il repubblicanesimo e la

fedeltà monarchica.

Il regista, il trascinatore, ma nei primi anni anche la

semplice comparsa indecisa sul ruolo da interpretare, fu naturalmente Benito

Mussolini. Delle tante definizioni sul primo Mussolini, che da emigrante in

Svizzera (arrestato nel 1903 come agitatore socialista) torna in Italia e

conquista in pochi anni la leadership dell'ala rivoluzionaria del PSI e poi la

direzione dell'

Avanti, una delle più calzanti l'ha scritta Pietro

Nenni: "Plebeo era, e pareva che volesse restare, ma senza amore per le plebi.

Negli operai ai quali parlava vedeva non dei fratelli, ma una forza, un mezzo,

del quale potrebbe servirsi per rovesciare il mondo". E il giudizio, ci pare,

potrebbe estendersi a tutto il fascismo e alle sue velleità di rappresentare in

un'unica vocazione il minestrone di partiti e ideali che serpeggiavano nel

Paese, in una sorta di inestricabile guazzabuglio composto da Marx, Nietzsche,

Sorel e D'Annunzio, tanto per citare i più abituali riferimenti politici e

culturali dell'epoca.

Solitamente si fanno risalire le cause

dell'affermazione del fascismo alla grave crisi politica ed economica seguita

alla prima guerra mondiale. Ma ci sono anche studiosi che ne datano l'origine al

1915, alla radiose giornate di maggio in cui alcune minoranze chiassose e

violente forzarono la mano al parlamento spingendo il Paese alla guerra. La

verginità democratica dell'Italia liberale fu violata allora, spiegano,

introducendo nella pratica politica l'idea del colpo di mano.

E in effetti è

proprio il ruolo giocato da Mussolini, fulminato sulla via della guerra pochi

mesi dopo gli spari di Sarajevo, ad avvalorare questa ipotesi. Dopo l'espulsione

dal PSI (ottobre 1914) è ormai uno dei leader dell'interventismo democratico di

sinistra e contribuisce in modo determinante, con Corridoni e De Ambris, due

sindacalisti a forte vocazione sovversiva, alla creazione, tra il dicembre 1914

e il gennaio 1915, dei

Fasci di azione rivoluzionaria. Derivati dal

preesistente

Fascio rivoluzionario d'azione internazionalista, si

propongono di fondere sotto un'unica bandiera tutto l'interventismo di sinistra.

Suscitando l'ingresso in guerra dell'Italia, i

Fasci sperano di

risolvere i problemi delle nazionalità, di cacciare i Savoia e di chiudere una

volta per tutte i conti con il militarismo dei grandi imperi. Mussolini allora

era ancora ostile al nazionalismo: il confine al Brennero e l'annessione

dell'Istria e della Dalmazia, come ebbe modo di scrivere sul

Popolo

d'Italia, erano delle pretese assurde. Il confine al Brennero, scriveva

ancora nei primi mesi del 1915, "implicherebbe l'annessione di 100 mila

tedeschi", mentre la richiesta dei nazionalisti di

![]() |

| Una foto

giovanile di Mussolini |

escludere la Serbia

dall'accesso all'Adriatico "sarebbe un atto di prepotenza, un atto assolutamente

impolitico che avrebbe conseguenze dannosissime per l'Italia". Ma a parte questa

moderazione di fondo, Mussolini e i

Fasci erano ormai passati armi e

bagagli dalla parte dell'intervento. Il mito del protofascismo non era la guerra

"sola igiene del mondo", ma, nel miglior solco della tradizione rivoluzionaria,

il trampolino di lancio per un sovvertimento sociale suscitato dalle masse in

armi. Non a caso Lenin, che di rivolgimenti era maestro, si lamenterà pochi anni

dopo con il PSI perché si era lasciato sfuggire l'unico uomo capace di fare la

rivoluzione in Italia.

Resta tuttavia il fatto che le origini del fascismo

non possono essere capite prescindendo dalla crisi postbellica. "Ci pare ne sia

eloquente conferma - ha scritto De Felice - il fatto che se il fascismo nacque

subito all'indomani della fine della guerra (nel marzo 1919), esso divenne un

fatto politicamente rilevante e assunse le caratteristiche grazie alla quali si

affermò e che ne costituirono le peculiarità solo con la fine del 1920,

parallelamente al concludersi della prima fase della crisi postbellica (biennio

rosso). Sino a quel momento era stato un fenomeno politico e sociale

trascurabile, difficilmente definibile e in ogni caso - nonostante alcuni

eloquenti sintomi involutivi - sostanzialmente riconnettibili più al vecchio

filone del sovversivismo irregolare che non agli orientamenti prevalenti nella

borghesia che aveva fatto la guerra".

Conclusa il conflitto Mussolini, che

non è ancora il leader incontrastato del movimento, circondato com'è da

futuristi, nazionalisti, sindacalisti rivoluzionari e sovversivi anarchici,

crede di trovare nel concetto di sindacalismo nazionale (una curiosa mescolanza

di operaismo e nazionalismo) una terza via tra il marxismo e il liberalismo, che

sintetizzi due concetti tra loro lontanissimi come 'classe' e 'nazione'. "Noi ci

mettiamo sul terreno della nazione, che contiene la classe di tutte le classi,

mentre la classe non contiene affatto la Nazione", dirà con abile gioco di

parole alla vigilia della fondazione dei

Fasci di Combattimento.

Nei

primi giorni del marzo 1919 dalle colonne del

Popolo d'Italia Mussolini

convoca "un'adunata importantissima" di combattenti ed ex combattenti dove "sarà

creato l'antipartito. Sorgeranno cioè i

Fasci di Combattimento, che

faranno fronte contro due pericoli: quello misoneista di destra e quello

distruttivo di sinistra". La necessità di tale incontro veniva spiegata in

questi termini: "Tenendoci fermi sul terreno dell'interventismo - né

potrebb'essere altrimenti, essendo stato l'interventismo il fatto dominante

della Nazione -, noi rivendichiamo il diritto e proclamiamo il dovere di

trasformare, se sarà inevitabile anche con metodi rivoluzionari, la vita

italiana". Gli obbiettivi però erano piuttosto confusi, e si alludeva

genericamente a una "elevazione materiale e spirituale dei cittadini italiani".

Il terreno e la prospettiva di sviluppo del movimento erano però ancora

chiaramente di sinistra.

Alla riunione costitutiva del movimento, tenutasi a

Milano il 23 marzo 1919 in piazza San Sepolcro, nella sede dell'Alleanza

Industriale e Commerciale, partecipano poco più di un centinaio di persone tra

ex socialisti (Mussolini, Ferradini), sindacalisti (Bianchi, Giampaoli),

futuristi (Marinetti) e Arditi (Vecchi, Meraviglia). Nel suo discorso,

Mussolini, sensibilissimo agli umori della variegata folla, riuscì ad

accontentare tutti quanti. Esaltò il concetto di

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

"La nazione

italiana

è come una grande

famiglia. Le casse

sono vuote.

Chi

deve riempirle?" |

|

|

|

|

|

|

produzione,

reclamando tuttavia la confisca delle ricchezze accumulate illecitamente dai

grandi gruppi industriali durante la guerra. Chiese l'abolizione del Senato e il

voto per le donne, la convocazione di una assemblea per decidere la forma

istituzionale del Paese nel quale i

Fasci avrebbero preso posizione per

la repubblica, e una rappresentanza politica basata non più sulle ideologie ma

sulle corporazioni.

Pochi mesi dopo Mussolini tornerà ancora, con il solito

piglio rivoluzionario, sul tema delle ricchezze illecite: "La nazione italiana è

come una grande famiglia. Le casse sono vuote. Chi deve riempirle? Noi, forse?

Noi che non possediamo case, automobili, banche, miniere, terre, fabbriche,

banconote? Chi può, 'deve' pagare. Chi può deve sborsare... È l'ora dei

sacrifici per tutti. Chi non ha dato il sangue, dia il denaro".

Ma l'adunata

di piazza San Sepolcro, che in seguito gli Italiani dovranno festeggiare per

tutto il Ventennio, si risolse sostanzialmente in un mezzo fiasco. Mussolini non

ne uscì con l'investitura di capo, talmente vaghi erano i suoi propositi e

variopinto l'uditorio. Per un certo tempo egli sembrò dimostrare scarsa fiducia

nella sua creatura. Nei mesi successivi se ne disinteressò rituffandosi

nell'alacre attività giornalistica di sempre e per lavorare al progettato blocco

delle sinistre interventiste. In questo progetto i

Fasci sarebbero

tornati utili al massimo in un secondo momento, per presentarsi all'opinione

pubblica con un minimo di retroguardia. Ancora nel luglio del 1919 Mussolini

scriveva che "il fascismo è un movimento di realtà, di verità [...] che non

presume di vivere sempre e molto. Vivrà fino a quando non avrà compiuto l'opera

che si è prefissa". E già abbiamo visto su quali basi di vaghezza e confusione

ideologica l'opera si fondasse.

Ma se il movimento non era ancora ben

definito, i metodi di lotta erano chiari. Arditi e nazionalisti portarono al

nascente fascismo più che un contributo di tipo ideologico quello della violenza

di piazza. A Milano, nell'aprile del 1919 alcune squadre attaccarono la sede

dell'

Avanti provocando quattro morti nel corso di una intera giornata

di tumulti. Dopo questa azione la strada per la conquista delle masse

proletarie, tracciata da Mussolini meno di un mese prima a piazza San Sepolcro,

veniva definitivamente preclusa.

Fallita ogni possibilità di riagganciarsi

alla sinistra, Mussolini decise quindi di giocare la carta del nazionalismo.

L'occasione propizia si presentò con l'avventura dannunziana di Fiume, nel

settembre 1919. Ma dopo i primi giorni di entusiasmo, constatato che né

l'Esercito né gli Italiani (a parte una esigua schiera di nazionalisti)

dedicavano troppa attenzione alle esibizioni del Vate, Mussolini decise di

prendere le distanze.

Restava ancora la carta delle elezioni per valutare

l'effettiva consistenza dei

Fasci. Ormai chiusi gli spazi a sinistra,

sempre dominati dai socialisti, gli unici compagni di viaggio potevano essere

ormai solo i futuristi, gli arditi e i reduci di guerra.

Ma nel novembre 1919

l'esito delle urne sembrò dover spazzare dalla storia italiana la meteora

fascista. Alle elezioni politiche i

Fasci di Combattimento, che si

presentarono a Milano con una lista in cui era candidato anche Marinetti, non

conquistarono alcun seggio. I veri vincitori furono i socialisti e i popolari.

Pochi giorni dopo Mussolini finì anche in carcere (ma solo alcune ore) in

seguito al ritrovamento di armi nel suo ufficio. Il fascismo, sconfitto e

diviso, sembrava ormai prossimo all'estinzione. A fine anno in tutto il Paese

erano poco meno di mille gli iscritti ai

Fasci.

Ma è nella seconda

metà del 1920, con il precipitare della situazione politica italiana, che il

fascismo inizia a rompere i suoi legami con i temi delle sinistra rivoluzionaria

e ad accentuare i toni nazionalistici. È da questo momento che il fascismo

diventa poco a poco quello che sarà per tutto il

Ventennio. Un

movimento che brama il potere e che per

|

| Mussolini, al

centro, con un gruppo di

gerarchi |

conquistarlo/conservarlo è disposto

a tutto: alla forza dei manganelli e alla violenza di piazza, così come al

compromesso politico e al tradimento dei vecchi ideali. Del resto l'impalcatura

ideologica del movimento fascista era così duttile che ognuno poteva trovarci

quel che voleva: un elemento, questo, che si rivelerà estremamente utile nel

conservare il regime per i due ulteriori decenni.

Ben pochi 'padri

fondatori' di piazza San Sepolcro seguiranno il loro leader nelle successive

capriole. Il secondo congresso dei

Fasci, che si tiene a Milano nel

maggio del 1920 si sposta leggermente verso destra. Della vecchia direzione,

tutta di sinistra, ne fu rieletta solo la metà. Mussolini, consapevole

dell'impossibilità di strappare consensi ai due partiti più forti, quello

socialista e quello popolare, sceglie di cavalcare il malcontento dei ceti medi.

Quei ceti medi costituiti da piccoli e medi risparmiatori, piccoli proprietari

terrieri, impiegati di stato e pensionati che non godettero dei prodigiosi

arricchimenti portati dalla guerra a industriali, speculatori e commercianti, e

che non poterono tuttavia beneficiare dei miglioramenti economici e normativi di

contadini e operai (secondo Luigi Einaudi tra il 1919 e il 1920 operai e

agricoltori ottennero aumenti salariali superiori all'aumento del livello medio

dei prezzi). Da qui lo sbandamento dei ceti medi verso i movimenti destra,

sbandamento che Einaudi definì come il "veleno" di quel biennio: "il veleno era

morale ed operò per vie morali, che si chiamano invidia, odio, superbia,

lussuria, rapina, miseria, vendetta, ignoranza...".

In singolare sintonia con

Einaudi, anche Mussolini ricorderà a posteriori, nel 1939, la tensione

spirituale che lo aveva condotto alla fondazione dei

Fasci: "Milano era

ormai una piattaforma senza personaggi [...] Cercai il polso della folla e capii

come, nel disorientamento generale, il mio pubblico ci fosse [...] I battuti

dalla vittoria furono gli ufficiali inferiori, i sottuficiali cui alcuna

guarentigia aveva conservato il posto di lavoro occupato quando la guerra non

c'era. Gli sconfitti erano stati, per lo svilimento della moneta, i reddituari

fissi, i piccoli risparmiatori, gli anticipatori allo Stato dei mezzi per fare

la guerra, i sottoscrittori del debito pubblico, ossia. Un diritto alla vita era

stato tradito. Qualcuno aveva mancato alle promesse giurate. La mia strada trovò

da sola la giusta direzione".

Cediamo a questo punto la parola a De Felice,

che sulla nascita del fascismo e sulla psicologia del suo fondatore ha scritto

pagine illuminanti: "Chi ripercorra oggi gli avvenimenti che portarono Mussolini

alla fondazione dei

Fasci di Combattimento e, più ancora in qua, al suo

accordo con Giolitti dell'autunno 1920 non può non rilevare due fatti

fondamentali. Primo: nei due anni che intercorsero tra la fine della guerra e

l'accordo con Giolitti, Mussolini si mosse in una direzione sostanzialmente

univoca, ma altrettanto sostanzialmente tracciata giorno per giorno, frutto non

già di un piano e di una consapevolezza precisi, ma - al contrario - determinati

da un successivo adeguamento e inserimento nella situazione in atto. Secondo:

quando diede vita ai

Fasci di Combattimento Mussolini non aveva la più

pallida idea di dove essi lo avrebbero portato. [...] Si può dire che lo stesso

Mussolini ad un certo punto si trovò ad essere uno dei grandi protagonisti della

ribalta italiana quasi senza accorgersene, per successivi adeguamenti, per

successivi compromessi. Giornalista appassionato e ormai giunto a piena

maturità, aveva dato vita ai

Fasci, aveva assunto certe posizioni

soprattutto per portare avanti 'l'azienda' (il

Popolo d'Italia, n.d.a.)

e, in definitiva, per 'farsi una cuccia'; ad un certo momento si trovò alla

testa di un movimento politico che aveva tirato su giorno per giorno con i suoi

articoli e che improvvisamente gli si rivelò grande a condizione di seguirne la

logica e di considerarlo la sua vera 'azienda'. Da qui la vera grande,

definitiva svolta mussoliniana della fine del 1920..."

Agli scioperi agrari

nella Pianura Padana, allo sciopero generale dei metallurgici in Piemonte e

all'occupazione delle fabbriche in molte città italiane il fascismo risponde con

la

|

| Un momento

della marcia su Roma |

violenza. Squadre

composte da studenti e da Arditi intervengono per spezzare gli scioperi

aggredendo i partecipanti, pestando deputati e simpatizzanti socialisti. A

istigarli è Mussolini stesso, che dichiara di preferire di combattere i

socialisti con la pistola piuttosto che con il voto. A novembre, in occasione

dell'insediamento del nuovo sindaco di Bologna, un socialista di estrema

sinistra, partono pistolettate e bombe a mano che provocano la morte di nove

persone nella piazza, mentre un consigliere nazionalista viene ucciso in pieno

Consiglio comunale. Le spedizioni punitive estendono il loro raggio d'azione

alla Toscana, al Veneto, alla Lombardia e all'Umbria. Vengono assaltate le

Case del Popolo, le sedi delle amministrazioni comunali socialiste e le

leghe cattoliche. In Venezia Giulia giovani squadristi assaltano e incendiano le

sedi di associazioni e giornali sloveni. In Alto Adige simili attenzioni vengono

rivolte alla popolazione tedesca, di cui si auspica una forzata italianizzazione

("dobbiamo estirpare il nido di vipere tedesco", disse Mussolini).

Prefetti,

commissari di polizia e comandanti militari tollerano e in alcuni casi agevolano

le "operazioni" della squadre fasciste contro il 'sovversivismo rosso'. "Sono

dei fuochi d'artificio, che fanno molto rumore ma si spengono rapidamente",

disse Giolitti minimizzando il problema. Mai un pronostico si rivelò così

incauto.

Sul finire del 1920 l'influenza dei sindacalisti, degli ex

socialisti e dei futuristi all'interno del movimento fascista diminuisce

ulteriormente a vantaggio degli elementi borghesi e reazionari. Ma il

radicalismo degli anni passati non viene completamente abbandonato. Nonostante

il movimento strizzi sempre più spesso l'occhio al grande padronato industriale

e ai proprietari terrieri della bassa padana, Mussolini non rinuncia alle sue

origini. Nel 1920 continua a dichiararsi risolutamente repubblicano, condanna

l'occupazione delle fabbriche ma anche l'intransigenza dei padroni, esalta

l'importanza storica dei Consigli di fabbrica e dichiara che il suo movimento

non sarà mai il "cane da guardia del capitalismo".

È solo a partire dall'anno

successivo che i toni rivoluzionari si smorzano. Anche se in modo non troppo

evidente, se ancora all'inizio del 1921 Mussolini si lascia 'scappare' - per

conquistare le masse contadine e in barba agli agrari che da mesi finanziano il

suo movimento - che il "fascismo significa terra a chi la

lavora".

L'evoluzione politica del fascismo è ancora una volta legata in modo

inscindibile a quella del suo capo. Mussolini entra in contatto con Giolitti per

trovare nuovi spazi di legittimità. Mette quindi la sordina alle aspirazioni

rivoluzionarie del movimento per promuoverne una nuova immagine di forza

politica responsabile, anche se con una malcelata vocazione a farsi giustizia da

sé. Approva il trattato di Rapallo e si limita a qualche protesta di facciata

quando D'Annunzio viene fatto sgombrare da Fiume. La ricompensa è l'ingresso del

fascismo nel

Blocco Nazionale giolittiano in vista delle elezioni del

maggio 1921. Le urne, com'è noto, confermarono le salde posizioni di socialisti

e popolari e l'ingresso in parlamento della prima pattuglia comunista. Ma la

grande novità è la presenza di 35 fascisti, con Mussolini alla loro testa. Per

il nuovo Governo del solito Giolitti non è certo un alleato sul quale fare

affidamento. A poco più di un mese dalle elezioni il vecchio statista cede

definitivamente la mano, dimettendosi dalla politica attiva.

Nel frattempo

Mussolini non poteva più rimandare il confronto con gli obiettivi e la vera

natura del suo movimento. Troppo preso dagli avvenimenti politici e dalle

trattative prima con D'Annunzio e poi con Giolitti aveva lasciato le redini del

fascismo - ancora privo di una struttura organizzativa di tipo partitico - nelle

mani dei vari

ras locali. Arpinati a Bologna,

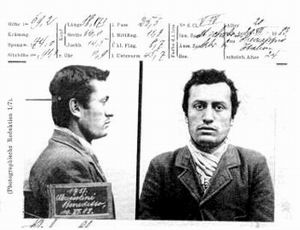

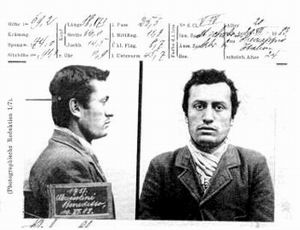

|

| Cartellino

segnaletico di Mussolini |

Balbo a Ferrara,

Farinacci a Cremona dettavano legge con le loro 'squadre' nelle piazze e nelle

campagne. Ma c'era il rischio che il tacito consenso di cui avevano goduto

venisse meno. Tra la fine del 1920 e l'inizio del 1921 l'opinione pubblica aveva

accettato con malcelata soddisfazione le violenze fasciste perché si rivolgevano

contro il pericolo rivoluzionario "rosso". Ma verso la metà del 1921 la paura

era stata superata e con questa la tolleranza verso le sopraffazioni fasciste. A

luglio, la creazione degli Arditi del Popolo, un gruppo armato di stampo

anarchico e comunista nato per difendere le associazioni proletarie, fece

ritornare in auge i

ras. Tuttavia il ruolo 'pacificatore' del fascismo

sembrava esaurito anche per la stampa che fino a pochi mesi prima ne aveva

esaltato le benemerenze.

Mussolini tenta allora un avvicinamento ai

socialisti, ma la base squadrista si oppone con violenza e intensifica le

violenze di piazza. Nella seconda metà del 1921 Mussolini sente di non avere più

il controllo sulla base del movimento, sempre più orientato a ruolo di 'guardia

bianca' degli agrari e del capitalismo. Invano convoca un consiglio nazionale a

Roma per richiamare all'ordine le 'squadre' e ribadire i principi ispiratori del

1919. Le due anime del fascismo sono alla resa dei conti. Mussolini,

nell'inedita veste di moderato, propone un patto di pacificazione tra fascisti e

socialisti (popolari, repubblicani e comunisti non vorranno partecipare) per

porre fine al clima di reciproche intimidazioni. L'iniziativa verrà contestata

dalla base e indurrà Mussolini al gesto clamoroso delle dimissioni dal

movimento, respinte però a fine agosto dal Consiglio nazionale di Firenze.

La maschera di uomo d'ordine, capace di tenere a bada le diverse anime del

fascismo, Mussolini la indossa definitivamente il 7 novembre 1921 all'Augusteo

di Roma, nel corso del congresso che trasforma il movimento in partito.

L'opposizione di Grandi e Farinacci viene liquidata senza troppi problemi,

nominando alle cariche più importanti personaggi facilmente manovrabili (Starace

su tutti). La componente nazionalista e quella di sinistra vengono assorbite e

stemperate. La via rivoluzionaria è praticamente finita. Il fascismo imbocca la

strada del parlamentarismo e della conquista legale del potere.

Fin qui la

cronaca degli avvenimenti che portarono alla nascita del fascismo. E che pochi

mesi dopo condussero alla marcia su Roma, al Governo Mussolini e alla successiva

dittatura. Resta da chiedersi con quali occhi i contemporanei guardassero al

fascismo, quali ipotesi formulassero sulla nascita di un movimento che, nato dal

basso e svezzato al mito della rivoluzione, era approdato nel volgere di poco

tempo alla stanza dei bottoni.

La pubblicistica e il giornalismo degli anni

1921-22 era pressoché unanime nel riconoscere sostanzialmente tra i due tipi di

fascismo visti sopra, quello del 1919-20, che si collegava direttamente

all'interventismo rivoluzionario del 1914-15, e quello successivo alla fine del

1920, quando si ebbe lo sviluppo del fascismo agrario emiliano-romagnolo. Il più

pericoloso era naturalmente il secondo. Scriveva nell'agosto del 1921 il

periodico comunista

Ordine Nuovo, che "il fascismo come organizzazione

generale e generica dei reduci di guerra non è quello che interessa;

l'importanza del fascismo data dall'epoca del suo sviluppo come arma

antiproletaria degli agrari emiliani".

Il fascismo dei primissimi anni Venti

appariva ai contemporanei come una reazione borghese al biennio rosso e al

bolscevismo. Naturalmente c'era chi valutava questa reazione in modo positivo e

chi negativamente, ma ciò non toglie che l'immagine di partito pienamente

inserito in una stagione di lotte di classe non trovasse d'accordo sia i

fiancheggiatori che gli oppositori di Mussolini. Quale fosse poi la vera natura

del fascismo non era ancora chiaro un anno dopo la marcia su Roma. Forse non lo

sapeva lo stesso Mussolini, che dimostrò fiuto politico, grande opportunismo e

una estrema abilità nel navigare a vista tra i marosi della politica italiana

dell'epoca: "Noi ci permettiamo di essere aristocratici e democratici,

conservatori e progressisti, reazionari e rivoluzionari, reazionari e

rivoluzionari, legalisti e illegalisti, a seconda delle circostanze di tempo, di

luogo e di ambiente". Non sorprende quindi che a risultare spiazzati nel

definire il movimento fascista fossero anche gli antifascisti più attenti e

tenaci. Scrisse nel 1923 Piero Gobetti che "l'interpretazione comune (reazione

ai miti patriottici e alle ebbrezze rivoluzionarie) ha un valore pratico ed è

parsa sin qui destinata a far fortuna, ma non presenta alcun significato in sede

politica dove gli interessi e la retorica dovrebbero trasformarsi in situazioni

storiche. Anche l'interpretazione marxista (reazione borghese) è insufficiente e

spiega solo poche situazioni sociali".

Ed è forse proprio a causa di questo

dubbio gobettiano irrisolto che ancora oggi ci interroghiamo su quella deriva

violenta e autoritaria che pochi seppero intuire e arginare. La maggior parte

degli Italiani disapprovò i metodi degli squadristi. Ma tra di loro una fetta

consistente non rinunciò a riconoscersi negli obiettivi e negli ideali del

fascismo.